|

サンティミエからモンソレイユへ |

|

|

|

★ベルン州のフランス語圏 ベルン州の北部が運動して1979年に独立を勝ち取り、ジュラ州共和国となったのはご存じの方も多いと思いますが、この州は言語的にはフランス語、宗教的にはカトリックが多数で、ドイツ語でプロテスタントのベルンとは、ずっと相容れないものがあったのでしょう。それで、残ったベルン州はドイツ語のみの州となったかと言いますと、そうではありません。 北部にあるビール/ビエンヌ湖以北はフランス語地域が今も存在しています。この地域は言語的には仏語圏でも、宗教的にはプロテスタントが多く、ベルン州に残ることを決めたのです。そのため、ベルン州の公用語は独仏両語使用となっています。 ベルンの仏語圏は大部分がジュラ山脈地域です。この地域はジュラ・ベルノワ(ベルナー・ユラ、ベルン州のジュラ)と呼ばれます。ここでご紹介するケーブルカーのある町サンティミエ(St-Imier)はここにあります。 |

|

|

|

★時計産業の町サンティミエへ 1997年1月18日(土)は曇っていました。車でいつもの通りムルテン湖をかすめ、インス(Ins)を通ってヌーシャテル方面に向かいます。高速道に入って、今回はヌーシャテルへ向かわずにヌーヴビユ(La Neuveville)方面へと走り、一般道に下りてシャスラル峠(Col du Chasseral,1502m)を目指して登って行きます。シャスラル峠近くには小さなゲレンデがあって、家族連れのスキー客で賑わっていました。峠を過ぎればもうすぐにサンティミエ小谷(Vallon de St-Imier)です。道はそのままサンティミエの町へと続きます。 サンティミエは、日本人には名前もポピュラーではなく、どんなところか思い浮かばないと思いますが、実は知る人ぞ知るスイス時計産業の一大拠点で、この小さな町には、ロンジンをはじめ有名時計メーカーの本拠地が軒を連ねて本社や工場を構えているのです。 ロンジン以外でどんなメーカーが存在するかを紹介しますと、まずはF1の計時でおなじみのスポーツ時計の老舗タグ・ホイヤー(TAG Heuer)。マクラーレンのスポンサーでも有名なこの会社は、1860年にエドワード・ホイヤーがサンティミエに設立しました。このブランドからはスポーツウォッチの分野で数々の傑作が生みだされてきましたが、新工場が1999年にラ・ショー・ド・フォンに建設され、製造の中心はそちらへと移転しています。この会社は現在LVMH(モエ、ヘネシー、ルイ・ヴィトン)グループの傘下に入っています。 その他では、ピエール・バルマン社は洗練されたデザインの高級時計を生み出しています。そしてアトランタ五輪の公式計時を担ったスウォッチ・グループのスイス・タイミング社は、各種のスポーツ計時の分野で活躍しています。また、フランスの有名宝飾品メーカー、カルティエ社はスイスのピアジェ社、ボーム・メルシー社を傘下に収めていますが、1992年にサンティミエに工場を建てています。 また、航空クロノグラフのブライトリング社(余談ですが、2001年開業の三鷹の森ジブリ美術館でブライトリングの限定版「紅の豚」モデルが44万円で売られていたとのことです)は、現在はビールの北にあるグレンヒェンに本社がありますが、元々はこのサンティミエに1884年に創業者のレオン・ブライトリングが開いた工房が最初です。 サンティミエはジュラ地方に数ある時計産業の町のひとつではありますが、古くから栄えた町なので、美しい塔があったり、12世紀の教会が残っていたり、19世紀の洒落た建物が保存されていたりと、歴史を感じることのできる町でもあります。 |

|

|

|

★ロンジン サンティミエの時計企業群の中でもとりわけ有名なロンジンは、現在ではスウォッチ・グループの中核企業であり、常にスイス時計産業の中で主要な位置を占めてきた老舗ですが、歴史は1832年に小さな工房がオーギュスト・アガシという人によって造られたことから始まります。 アガシの孫のエルネスト・フランシヨンが当時は未だ分業の家内制手工業状態だった時計職人を一箇所に集めるべく、1866年にサンティミエ郊外の「エス・ロンジン(Es Longines)の野」に工場を造りました。これが現在のロンジン社へと続いており、フランシヨンの名は今もロンジンの正式社名に残っています。 私もロンジンの時計を一つだけ持っています。まだスイスエアーが健在だった頃の「スイスエアー特別限定版”ウィームス”クロノグラフ」というのですが、チューリヒから成田へ帰る便の中で購入したのですが、機長のサイン付証明書がもらえました。(「ウィームス」は大西洋横断飛行で有名なリンドバーグの師にあたる軍人です。) |

|

|

|

★「太陽のケーブルカー」 土曜日のサンティミエはとても静かで、車通りもほとんどなく、これが時計産業で有名な町だとはとても思えませんでした。雲が厚くたれ込めており、眺望は期待できないのですが、とりあえずケーブルカーで上まで登ってみることにしました。 ケーブルカー乗り場はごく普通の建物でした。駐車場も多くはありませんが、路上駐車が十分できます。中へ入って待っていましたが、誰もやって来ません。ようやく発車時刻間際になってお年寄りが一人入ってきました。 車掌からとりあえず往復の切符を買って乗り込みました。金属製の銀色の車体に、前後面には太陽を擬人化した絵が、側面のドアには全部違った色が塗られています。置いてあったリーフレットの写真では無塗装状態ですから、おそらく最近描かれたのでしょう。 |

|

|

|

距離的には728mしかありませんが、その間に341mの高低差を克服します。最大斜度は60%もあり、何しろスピードが遅くて時速5キロほどでしか移動しませんから、上まで到着するのに9分もかかります。途中すれ違った他端の車両は前面に月の絵が、背面には宇宙の絵が描かれていました。 このケーブルカーは、1903年の8月10日に営業が開始されましたので、2003年でちょうど100周年を迎えます。新たな一世紀に対応するために、全面的なリニューアルが図られる予定とのことで、現在のものよりも能力の高い新システムとなるようです。また、上下の駅舎も全面リニューアルされるそうです。 山頂駅付近には雪が積もっていました。とりあえず、歩き出します。このケーブルカーは「太陽のフニクラ」との触れ込みです。登った地点の名が「モンソレイユ(Mont-Soleil、太陽山)」と言うこともありますが、もう一つの理由があります。それは、少し歩いて登った台地に作られたある施設のためです。 |

|

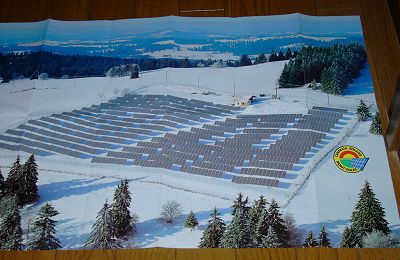

ケーブルカーの切符(左)とモン・ソレイユの太陽光発電施設の広告(右) |

|

★ソーラー発電センター 見た目よりもきつい坂を登って、木立の間を抜けると雪原に出ました。その向こうにズラーッと並ぶ遠目にはまるで干物でも作っているのか、と思ってしまう板の波がその施設でした。これは国家的実験プロジェクトなのですが、実は欧州では最大規模のソーラー(太陽光)発電施設なのです。 2ヘクタールの土地にパネル10,560枚を南向きに斜めに立てて並べてあります。年間約63万キロワット時の発電量だそうです。このプロジェクトには多くの電力会社や大学が連邦やベルン州と共に参加しているのだそうで、プロジェクトの事務局はベルンにあり、予約すれば無料でガイド付きの見学することができるそうです。 |

|

|

|

後日ここを訪れたことのある日本の技官の方にお話を伺ったところでは、ケーブルカーの山頂駅の先を登ったところに"Sport Hotel"というホテルがありますが、そのレストランの片隅に施設の説明パネルがあるのだそうです(ドイツ語とフランス語)。 ソーラー発電の施設建設コストの大部分は太陽電池を取り付ける台の費用とのことで、いかに安い台で効率的に発電することができるかを実験しているのだそうです。ここでは、台を動かさずに光をうまく受けることや、積もった雪が自然に滑り落ちるようにすることも実験しているとのことです。そのため、微妙な傾斜のついた台になっているようです。ソーラー発電は結局コスト高なので実用化されにくいのですが、スイスは山国で起伏が多く送電ロスがかなり発生するため、高いソーラー発電を使ったとしても電力需要の近くで発電した方がいいという考えがあるとのことです。 この時は雪原に入り込んで、パネルを見ていましたが、これだけ見ていても特に面白い物ではありません。早々にケーブルカー乗り場に戻ると、行きに車内から確認した下へと降りる道を探しました。結局、自動車道を歩いて下りることになります。 |

|

|

|

テクテク歩いて下までは30分ほどかかりました。谷越しに見る南側のシャスラル山の景色もどうと言うことはありませんが、おそらく秋ならば気持ちがいい道となるでしょう。 山麓駅に戻り帰途についたのですが、帰りはラ・ショー・ド・フォン経由にしました。天気は段々と悪くなり、崩れてきそうです。結局どこにも立ち寄らずに帰ったのでした。(97.2.13、02.3.3改、04.6.9改) |

|

参考サイト: 参考文献: |

|

写真撮影:全てモリアーチー |

|

最終更新日06/04/30 |